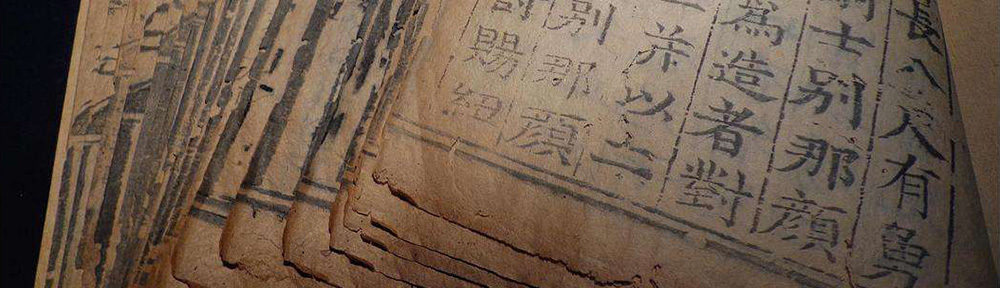

公元3世紀(jì)初,張仲景博學(xué)多才,廣采眾方,凝集一生汗水,寫就《傷寒雜病論》一書。中醫(yī)所說的傷寒實際上是悉數(shù)外感病的總稱,它包含瘟疫這種流行癥。該書成書約在公元200年~210年左右。在紙張沒有很多運(yùn)用,印刷術(shù)還沒有創(chuàng)造的時代,這本書很可能寫在竹簡上。

219年,張仲景逝世。失去了作者的保護(hù),《傷寒雜病論》開端了它在人世間的游覽。在那個時代,書本的傳達(dá)只能靠一份份手抄,撒播開來非常困難。

韶光到了晉朝,《傷寒雜病論》命運(yùn)中的第一個關(guān)鍵人物呈現(xiàn)了。這位名叫王叔和的太醫(yī)令在偶爾的機(jī)會中見到了這本書。書已是斷簡殘章,王叔和讀著這本時斷時續(xù)的奇書,振奮難耐。運(yùn)用太醫(yī)令的身份,他全力收集《傷寒雜病論》的各種抄本,并終究找全了關(guān)于傷寒的部分,并加以收拾,命名為《傷寒論》。《傷寒論》著論22篇,記敘了397條治法,載方113首,總計5萬余字,但《傷寒雜病論》中雜病部分沒了蹤影。王叔和的勞績,用清代名醫(yī)徐大椿的話說,便是“茍無叔和,焉有此書”。

王叔和與張仲景的根由頗深,不光為他收拾了醫(yī)書,還為咱們留下了最早的關(guān)于張仲景的文字記載。王叔和在《脈經(jīng)》序里說:“夫醫(yī)藥為用,性命所系。和鵲之妙,猶或加思;仲景明審,亦候形證,一毫有疑,則考校以求驗。”

之后,該書逐步在民間撒播,并遭到醫(yī)家推重。南北朝名醫(yī)陶弘景曾說:“惟張仲景一部,最為眾方之祖。”能夠想像,這部奠基性、頂峰性的作品讓人認(rèn)識了它的作品者,并把作品者面向醫(yī)圣的崇高位置。

張仲景逝世800年后的宋代,是《傷寒雜病論》勃發(fā)芳華的一個朝代。宋仁宗時,一個名叫王洙的翰林學(xué)士在翰林院的書庫里發(fā)現(xiàn)了一本“蠹簡”,被蟲蛀了的竹簡,書名《金匱玉函要略方論》。這本書一部分內(nèi)容與《傷寒論》類似,另一部分,是論說雜病的。后來,名醫(yī)林億、孫奇等人奉朝廷之命校訂《傷寒論》時,將之與《金匱玉函要略方論》對照,知為仲景所著,乃更名為《金匱要略》刊行于世,《金匱要略》合計25篇,載方262首。至此,《傷寒雜病論》命運(yùn)中的幾個關(guān)鍵人物悉數(shù)進(jìn)場了。

《傷寒論》和《金匱要略》在宋代都得到了校訂和發(fā)行,咱們今日看到的便是宋代校訂本。除重復(fù)的藥方外,兩本書共載藥方269個,運(yùn)用藥物214味,根本歸納了臨床各科的常用丹方。這兩本書與《黃帝內(nèi)經(jīng)》、《神農(nóng)本草經(jīng)》并稱為“中醫(yī)四大經(jīng)典”——四部經(jīng)典,張仲景一人就占了兩部。(還有一種說法,中醫(yī)四大經(jīng)典為《黃帝內(nèi)經(jīng)》、《難經(jīng)》、《傷寒雜病論》、《神農(nóng)本草經(jīng)》。)

祖父筆記文章不得自行轉(zhuǎn)載,違者必究!

隨機(jī)文章: