好久沒講周易了,這次來講講周易與建筑之間的關(guān)系。

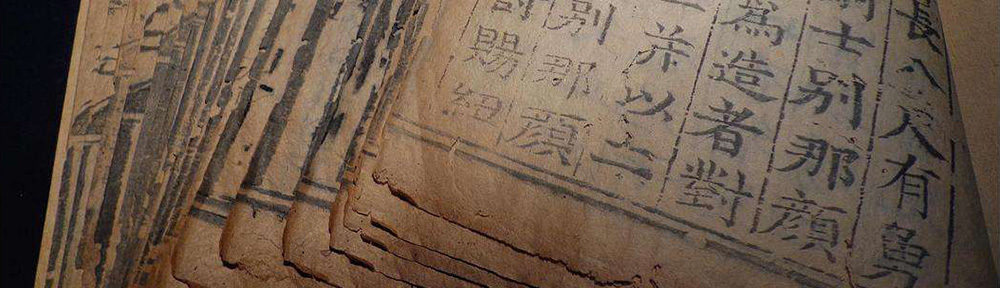

《周易》是中國最古老的經(jīng)典之一,歷來被尊為六經(jīng)之首。其易道博大精神,源源流長,對于中華民族的各個領(lǐng)域,其中包括建筑文化在內(nèi),都有深遠(yuǎn)響應(yīng)。

易學(xué)對中國建筑的影響,往往是以中國古代特有的堪輿學(xué)即風(fēng)水理論為中介。對于風(fēng)水的評價,至今都是毀譽(yù)交加,莫衷一是的。

從歷史的角度來看,人類的精神文化大都起源與巫術(shù)。中國文化也不例外。從中國古代典籍的記載來看,最初,人們對許多事情的決策,都是通過筮而做出來的。例如:軍事行動,靠“卜戰(zhàn)”而定;一般事物靠“卜事”而定;建筑選址,靠“卜地”、“卜居”或“卜宅”而定;對疾病的治療,有所謂“巫醫(yī)”;對天象的認(rèn)識,有所謂“占星”等等。后來,隨著社會歷史的發(fā)展和認(rèn)識水平提高,人們在許多領(lǐng)域已經(jīng)逐步的相繼擺脫這種幼稚的狀態(tài)。在軍事問題上,擺脫“卜戰(zhàn)”而走向成熟的一個重要問題,就是《孫子兵法》的誕生。在對一般事物的決策上,以《易傳》的誕生為標(biāo)志,《周易》已經(jīng)從最初的卜筮之書變?yōu)槿松芾淼木坦讶酥畷T卺t(yī)療疾病方面,醫(yī)術(shù)逐步取代了巫術(shù)。在建筑領(lǐng)域里,也逐漸由單純“卜地”、“卜宅”向“相地”、“相宅”即考察其天文、地理、氣象等自然環(huán)境方面的過渡。后來在一些建筑專著,例如明代計成的《國治》中,雖然沿用了“卜地”之詞,卻已非原初之義了。此外,一些思想家很早就對“卜地”中的迷信行為進(jìn)行了質(zhì)疑和批判。東漢著名的的思想家王充(27—97)在《論衡.詰術(shù)篇》中,就對風(fēng)水問題進(jìn)行無神論的分析和評價。

其實,源于“卜地”、“卜宅”的風(fēng)水理論,即是古代先民在長期社會實踐中對生活經(jīng)驗的總結(jié),也是人們對于復(fù)雜現(xiàn)象認(rèn)識之歷史局限性的記錄。由于極為復(fù)雜的社會原因,其中有些神秘性的猜測和斷言一直流傳下來,并在民間又相繼建立起了建筑學(xué)專業(yè),基本上都是以西方建筑教育為主要內(nèi)容的;風(fēng)水理論,一向難登大雅之堂,甚至是被一些江湖術(shù)土作為騙取錢財?shù)檬侄巍R蚨鋬?nèi)容魚龍混雜,其價值鮮為人知。正如許多人一提到《周易》只知道與占卦算命有關(guān),而不了解其真正的價值一樣,許多人一談到“風(fēng)水”除了認(rèn)為是一種迷信之外就在無下文了。這樣,迷信風(fēng)水者,仍然是盲目信仰;批評“風(fēng)水”者,也就非常省力了。在這種情況下,如何用科學(xué)的態(tài)度,科學(xué)的精神,科學(xué)的方法對風(fēng)水理論進(jìn)行歷史的和具體考察、分析,就成為新的課題。

《周易》乾卦九五爻辭云:“飛龍在天,利見大人”這是象征帝王大吉大利之爻辭,所以中國古代帝王被稱為“九五之尊”。在中國古代建筑藝術(shù)中有關(guān)于“九五之尊”藝術(shù)主體的表現(xiàn)。北京天壇圜丘它共三層,其中第一層經(jīng)為九丈,以全一九之?dāng)?shù);第二層經(jīng)為十五丈,以全三之?dāng)?shù);第三層經(jīng)為二十一丈,以全三七之?dāng)?shù)。一、三、五、七、九都是《周易》所推重的奇數(shù)、陽數(shù)。天壇圜丘第三層之和,為9+15+21=45,45=9*5。這九乘五,成為“九五之尊”,在中國古建筑文化藝術(shù)中的象征。

北京天壇圜丘象征天道以及人對天的崇信。這圜丘呈圓形,共為三層。第一層的中心砌的石料為扇面形,其數(shù)為“九”,這是第一圈,以后逐圈擴(kuò)展,所用石料都是“九”與“九”的倍數(shù)。第一層一共鋪砌石料九圈,形成了一個“九”與“九”的基數(shù),以“九”為級數(shù),逐層增加序列。即:9、18、27、36、45、54、63、72、81;第二層以此類推,為:90、99、108、117、126、135、144、153、162;第三層為:171、180、198、207、216、225、243。共27圈,所用石料數(shù)非常體現(xiàn)出崇“九”這種建筑文化主題,其原型是《周易》的數(shù)“九”。這也是風(fēng)水學(xué)的奧秘。

北京頤和園有一座十七孔橋,人們贊美其造型。但在這十七孔的造型中,包含著對“九”的崇信,因為你無論從橋的一端數(shù)起,其中最大的一孔是第“九”孔。

《周易》首卦為乾卦,乾者為龍,故稱為龍卦。龍的文化觀念起源很早,它是一種民族動植物認(rèn)作本氏族,民族老祖宗的一種觀念。這種文化觀念關(guān)于龍的崇信,就強(qiáng)烈地表現(xiàn)在《周易》之中。乾卦“初九:潛龍勿用”。九二:“見龍在田”九三:“終日乾乾”。九四:“或躍在淵”。九五:“飛龍在天”。上九“亢龍有悔”。用九:“見群龍無首,吉”。等爻辭,是龍與龍的活動和描述。這種龍的形象,后來就非常多地出現(xiàn)在中國古代建筑藝術(shù)中。

比如天安門城樓雕梁畫棟,朱漆金釘,黃瓦紅墻,形繪石雕,顯得雄偉非常。其城臺設(shè)五個巨門洞,厚樸穩(wěn)重,氣勢磅礴。它東西面闊為九間制,南北進(jìn)深為五間,這建筑形制上的“九五”就源自《周易》的文化觀念。

再說在天安門城樓上,在金水河“御路橋”上,在玉石欄的望柱上,都雕有蟠龍形象,金水橋南還有一對蟠龍華表分立兩旁,顯得華美異常。天安門的城樓為九脊重檐歇山廡殿頂,稱鴟吻,有“躍龍于瓦甍”的氣勢。這鴟吻相傳為龍生的九子中的一個,屬水、好望飾與屋背以鎮(zhèn)火災(zāi),“取水克火”的含義。又如天安門的東梁枋上,也繪滿了金龍彩畫,那龍的形象,如躍淵飛升,駕霧騰云。華表亦稱為“謗木”,后來發(fā)展成為路標(biāo),終而成為象征性的建筑藝術(shù)性的裝飾。天安門前的華表,其柱身為層層浮云,回環(huán)往復(fù),云穩(wěn)中盤繞一條巨龍,騰空而上,給人們以云望天的感覺。再如北京故宮,建筑藝術(shù),簡直是龍的世界。這里的殿堂,石雕、寶座、服飾以及一切御用之物,都以龍為飾。故宮飾龍之多,難以盡計,據(jù)說故宮有千萬間,反以每殿的六條背龍計近有六萬條龍。金鑾殿是帝王寶座當(dāng)然是雕龍之物,太和殿六根蟠龍金柱,太和殿的藻井也是龍飾,故宮每座大型宮殿前的墻垛石階,還是云龍石雕。此外三大殿臺上的欄板也全部以龍鳳紋飾,這種關(guān)于龍的建筑文化,從某種意義上說,也都來自《周易》。

『此★文為祖父筆記文章,未經(jīng)允許★不得轉(zhuǎn)載!』

隨機(jī)文章: